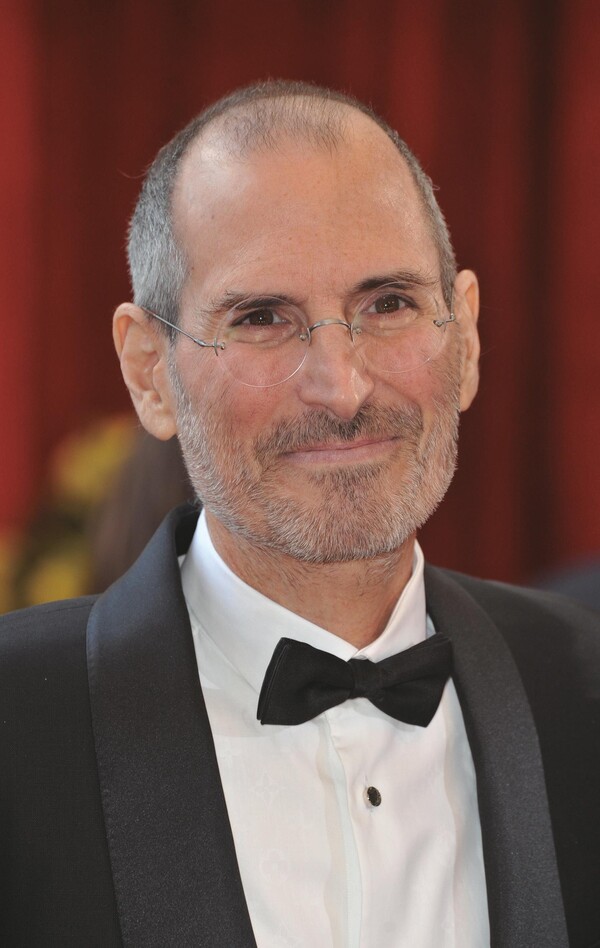

스티브 잡스 Steve Jobs

"내가 가져갈 수 있는 것은 사랑이 넘쳐나는 기억뿐이다."

1955~2011, 미국, 애플 창업자

스티브 잡스의 이 유언은 SNS를 통해 전 세계로 퍼지면서 화제가 됐다. 하지만 삶의 마지막 순간에 남긴 잡스의 유언치고는 조금 특이했다. 원래 문장은 ‘What can I brings is only the memories precipitated by love’였는데, 이 말을 해석하면 ‘돈을 많이 벌어봐야 허무한 일이고, 자신이 하고 싶은 일을 하면서 가족과 친구들을 소중히 대하라’는 의미이기 때문이다. 까칠한 성격으로 유명했던 그가 이런 아름다운 말을 했을 리 없다는 것이 세간의 평가였다.

실제로 그는 죽음의 문턱을 넘기 바로 몇 시간 전, 아이들과 아내를 차례로 바라본 뒤 “오, 와우”라는 감탄사만 연거푸 내뱉은 것으로 알려졌다. 하지만 인터넷 세상에는 여전히 이 문장이 그의 유언으로 공유되고 있다. 스티브 잡스의 진짜 어록으로는 “Stay Hungry” 혹은 “Stay Foolish”가 있다. 까탈스러운 그의 성정과 잘 어울리는 말로 평가받고 있으며, 이 외에도 그가 남긴 명언은 IT업계는 물론 전 세계 사람에게 영감을 주고 있다.

잡스의 유언, 알고 보니 대만 수필가의 글

미국 언론사들은 글 쓰는 방식이 생전 스티브 잡스와 많이 다르고 문법적 오류가 많다면서 그의 유언이 아니라고 주장했다. 아니나 다를까. 시간이 얼마 지나지 않아 이 유언은 스티브 잡스가 한 말이 아닌 것으로 드러났다. 대만의 한 수필가가 CEO들에게 익명으로 유언이나 격언을 받아 편집한 책에 나오는 문장이었던 것. 결국 누가 한 말인지 알 수 없지만 누군가 책 내용을 짜깁기해 스티브 잡스의 유언으로 둔갑시켰다는 것이 정설이다.

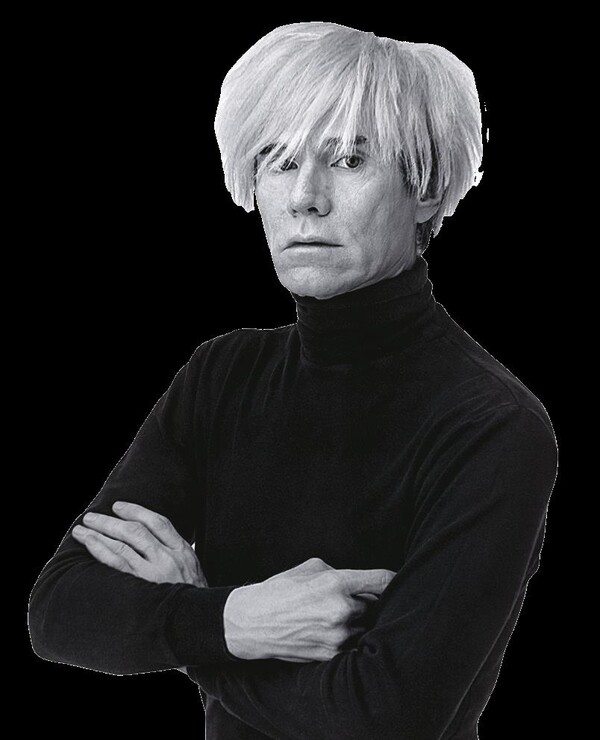

앤디 워홀 Andy Warhol

"일단 유명해져라. 그러면 당신이 똥을 싸도 사람들이 박수를 칠 것이다."

1928~1987, 미국, 화가

우리나라에서 예술계에 대한 조소인 동시에 현대미술의 핵심을 꿰뚫는 문장으로 인기를 끌었다. ‘똥을 싸다(pooping)’라는 단어가 감탄과 조롱 사이 어디쯤에서 묘하게 균형점을 찾고 있는데, 우아해야만 할 것 같은 예술가의 입에서 이런 말이 나왔다는 사실 자체로 대중은 카타르시스를 느꼈다. 지드래곤의 ‘쩔어’에 ‘똥을 싸도 박수갈채를 받지’라는 노랫말로도 등장한다. 2015년 지드래곤이 현대미술 작가들과 손잡고 전시회를 열었는데 ‘똥을 싸도 박수갈채를 받는 지드래곤’이라는 신문 기사가 나오자, 몇 달 후 ‘쩔어’를 발표하면서 이 문장으로 되갚아준 것이다.

실제로는 앤디 워홀이 정말 이 말을 했는지 확인할 길이 없다. 미국 구글 사이트, 앤디 워홀과 관련한 논문, 책 등 어디에도 등장하지 않는다. 결국 사람들이 인터넷에서 지어낸 가짜 명언인 것으로 판명 났다. 그러나 이 문장은 현대 팝아트의 특징을 드러내는 동시에 수많은 사람의 공감을 이끌어냈다는 점에서 되새길 만하다.

알베르 카뮈 Albert Camus

"내 뒤에서 걷지 마라. 나는 앞장서지 못할 것이다. 내 앞에서 걷지 마라. 나는 따라가지 못할 것이다. 그저 내 옆에서 걸어라. 벗이 될 수 있도록."

1913~1960, 프랑스, 철학자·작가

1973년 <시카고 트리뷴>이 처음으로 이 문장을 알베르 카뮈의 명언으로 표기했다. 이후 이 말은 카뮈의 명언으로 굳어졌다. 카뮈는 1960년 46세의 나이로 사망했다. 그의 저서 어느 곳에서도 발견되지 않은 이 문장이 미국의 작은 지역 신문에 실리게 되었다는 것은 믿기 어렵다. 이 말은 결국 카뮈의 말이 아닌 것으로 결론 났다.

한국보다는 영미권에서 유명하며, 카운슬러 알란 페르시의 저서 <니체에게 길을 묻다>에서도 카뮈가 한 말로 인용되었다. 실제로는 카뮈가 이 말을 했다는 직접적인 기록을 찾을 수 없다. 이 문장이 최초로 등장한 문서는 1971년 발간된 미국 매사추세츠주 퀸시의 지역 언론사 <퀸시 선>이다. 개인 상담사였던 윌리엄 F. 녹스 박사가 ‘초등학생이 된 아이에게 좋은 아버지가 되는 법’을 주제로 쓴 사설에 이 문장이 나온다. 이 문장은 미국의 여러 지역 신문으로 퍼져나갔는데, 어떤 신문은 학교 급훈으로 소개하기도 하고, 또 어떤 신문은 열두 살 소녀가 쓴 문장이라고 인용처를 밝히기도 했다.

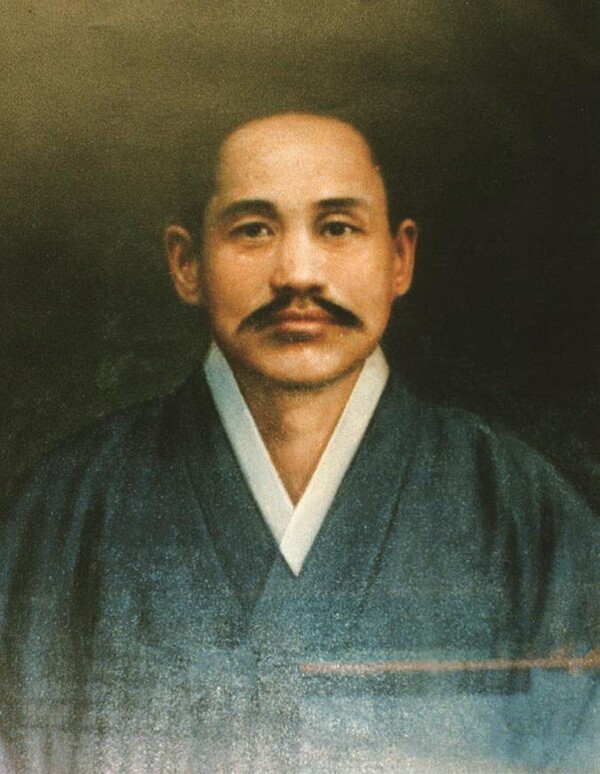

신채호申采浩

"역사를 잊은 민족에게 미래는 없다."

1880~1936, 한국, 독립운동가·민족주의 사학자

묵직한 울림을 주는 이 말은 역사 인식의 본질을 꿰뚫은 명문장으로 손꼽히며 수많은 매체와 정치인, 유명인의 입을 통해 확대, 재생산되었다. 혹자는 TV 프로그램 <무한도전>이 신채호의 어록으로 소개한 후 사실처럼 굳어졌다고 주장하는데, 실제로 2010년대 초부터 SNS와 인터넷을 중심으로 널리 퍼진 건 사실이다. 신채호의 며느리 이덕남 씨는 그가 이 말을 했다고 기억하는데, 사실 이 말을 신채호가 했다는 기록은 어디에도 없다.

비슷한 말은 많이 있다. 윈스턴 처칠이나 역사학자 데이비드 매컬러 등이 “과거를 잊은 국가에 미래는 없다(A nation that forget its past has no future)”라는 문장을 쓰긴 했다. 하지만 명언은 회고록이나 자서전 혹은 기록물 등을 통해 정확히 그 사람이 한 말로 표기되었을 때 인정받는다. 신채호가 했다는 이 말은 정확한 기록이나 문헌이 없어 결국 그의 명언이 아닌 것으로 판명 났다.

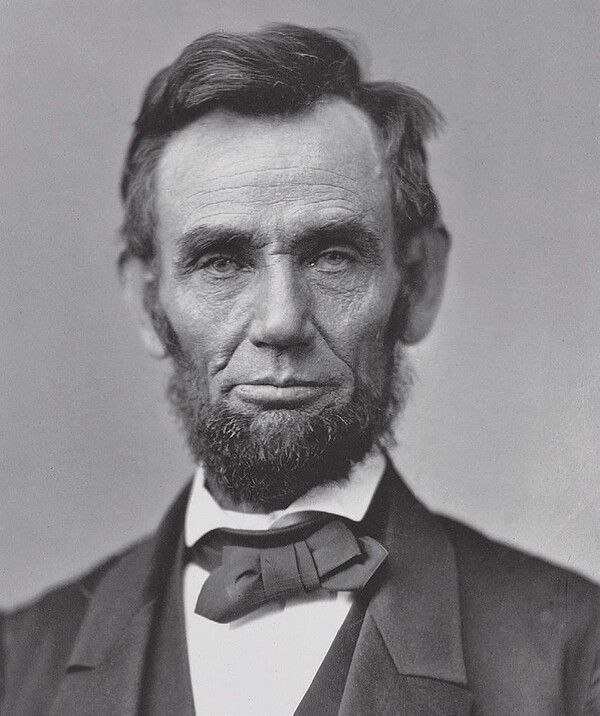

에이브러햄 링컨 Abraham Lincoln

"역경은 대부분 사람이 견뎌낼 수 있다. 한 사람의 인격을 시험해 보려면 그에게 권력을 줘라."

1809~1865, 미국, 대통령

정치인과 언론인이 선호하는 문장으로 꼽힌다. 그러나 사실은 19세기 미국에서 활동한 연설가이자 작가 로버트 잉거솔이 한 말이다.

“위대한 웅변가와 그저 그런 연설가의 차이를 알고 싶다면 링컨의 게티즈버그 연설문과 에버렛의 게티즈버그 연설문을 서로 비교해 보세요. 하나는 가슴에서 우러난 것인데, 다른 하나는 그저 목소리일 뿐이지요. 그 사람의 밑바닥을 알고 싶으면 권력을 줘보세요. 누구나 역경을 견딜 수 있지만 오직 위대한 사람만이 성공을 견딥니다. 링컨의 위업은 이처럼 권력을 남용하지 않았다는 것입니다.”

정확히 말하면 링컨이 권력 앞에 겸손한 사람이라는 것을 칭찬하기 위해 쓰였다. 잉거솔은 그 후 여러 차례 자신의 저서에 이와 비슷한 문구를 되풀이한다. 링컨에 대한 그의 찬사는 1930년대 무렵부터 링컨이 직접 한 말로 와전되면서 원작자인 잉거솔은 사라지고 링컨의 명언으로 남았다.

명언 제조기 링컨, 과연 그럴까?

링컨이 한 말로 통용되지만, 잘못 알려진 명언이 또 있다. “한 사람을 영원히 속일 수 있고, 모든 사람을 잠깐 속일 수는 있어도, 모든 사람을 영원히 속일 수는 없다”는 말이다. 이 문장은 1858년 링컨과 스티븐 더글러스가 논쟁을 벌이는 가운데 링컨이 내뱉은 말로 알려지면서 오랫동안 회자되었다. 하지만 1684년에 나온 자크 아바디의 책에 등장한 사실이 확인되면서 링컨의 말이 아닌 것으로 판명 났다.

마리 앙투아네트 Marie Antoinette

"(빵이 없으면) 케이크를 먹게 하라!"

1755~1793, 프랑스, 루이 16세 왕비

프랑스어로는 “Qu’ils mangent de la brioche!”. 번역하면 ‘그들에게 브리오슈(brioche)’를 먹게 하라는 뜻이다. 브리오슈는 버터와 달걀을 넣어 부드럽고 촉촉하게 만든 프랑스 빵이다. 이 문장은 다시 영어인 ‘Let them eat cake’로 번역되었고, 우리나라에서는 ‘빵이 없으면 케이크를 먹게 하라’로 알려졌다.

하지만 이는 앙투아네트가 한 말이 아니라 장자크 루소의 회고록 6권에 등장한다. 루소는 이 문장을 ‘위대한 공주’가 했다고 적었는데, 그 공주가 누구인지는 분명히 밝히지 않았다. 루소는 1740년에 있었던 일을 회상하며 적었다고 밝혔는데, 이때는 앙투아네트가 태어나기도 전이었다. 결국 이 말은 프랑스혁명을 정당화하기 위해 루이 16세와 마리 앙투아네트를 희생양으로 삼아야 했던 이들이 일부러 퍼트린 것으로 해석되고 있다.

볼테르 Voltaire

"나는 당신이 하는 말에 동의하지 않지만 당신이 말할 권리를 위해서라면 목숨을 걸고 싸워주겠다."

1694~1778, 프랑스, 작가

볼테르는 필명이며, 진짜 이름은 프랑수아 마리 아루에(François–Marie Arouet)다. 프랑스의 작가이자 계몽주의자, 위대한 사상가로 알려져 있다. 이 말은 프랑스의 ‘톨레랑스(관용)’ 정신을 표현할 때 자주 쓰인다. 프랑스 이외의 세계 각국에서 ‘표현의 자유’가 얼마나 중요한지 강조할 때에도 유용하게 쓰인다. 실제로는 역사학자 이블린 홀이 1906년 <볼테르의 친구들>에 쓴 문장이다. 이블린 홀은 이 책을 통해 대중이 볼테르가 한 말로 오해하자 직접 해명하기도 했다. 1939년 한 문학 학술지에 편지를 보내 “해당 문장은 볼테르의 것이 아니라 내가 만든 말”이라며 “의도한 바는 아니지만 볼테르가 말한 것처럼 오독되는 문장을 쓴 것에 대해 사과합니다”라고 말했다.

하지만 이블린 홀이 아무리 정정 기사를 내도 이 명언은 볼테르의 것으로 남아 오랫동안 인구에 회자됐다. 일반 대중은 볼테르가 직접 한 말은 아닐지라도 볼테르라면 이런 말을 하고도 남았을 것이라고 여긴 것이다. 하지만 이 말은 볼테르의 것이 아니라는 게 명백하므로 그의 명언집에서 지우는 것이 맞다.

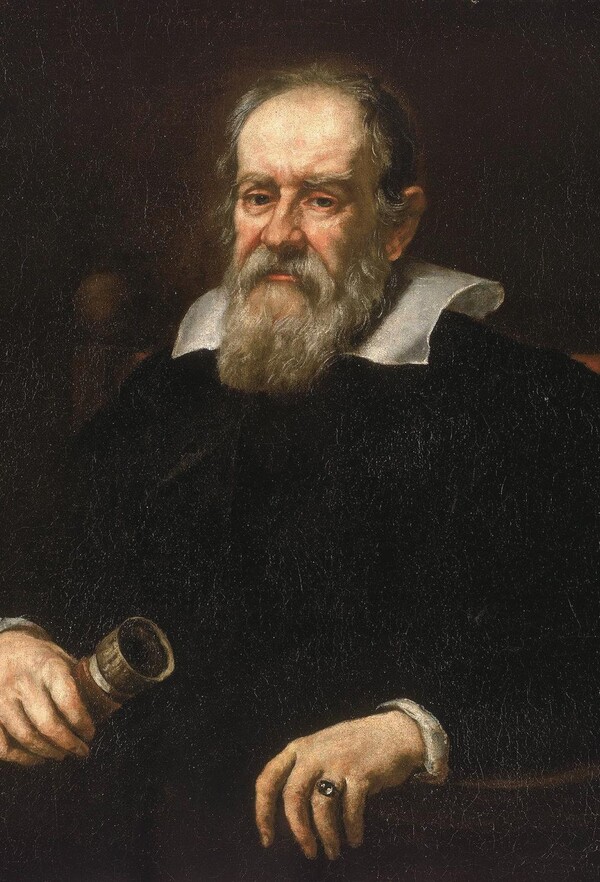

갈릴레오 갈릴레이 Galileo Galilei

"그래도 지구는 돈다."

1564~1642, 이탈리아, 철학자

갈릴레이는 저서 <두 우주 체계에 대한 대화>를 통해 지동설을 주장했는데, 이것이 빌미가 되어 종교재판에 회부됐다. 그는 문책을 받는 과정에서 지동설을 부정하고 천동설에 긍정했지만, 재판이 끝난 후 “그래도 지구는 돈다”라고 혼잣말을 한 것으로 알려져 있다. 이 말은 진실은 어떻게든 드러난다는 것을 상징하는 대표적 말이 되어 후대에 떠돌았다.

하지만 갈릴레이가 정말 이 말을 했는지는 알 수 없다. 역사학자 스틸만 드레이크에 의하면 이 명언은 18세기 이탈리아 출신 소설가 주세페 바레티의 창작이다. 그가 소설 속에 묘사한 장면이 다른 작가에게 퍼지면서 마치 갈릴레이가 진짜로 한 말처럼 재구성된 것이다. 실제로 갈릴레이와 가톨릭은 사이가 좋았으며, 지동설로 생명을 위협받은 적도 없다. 그가 지동설을 철회한 것은 당시 증거 부족으로 갈릴레이 스스로 지동설을 의심하게 되었기 때문이다.

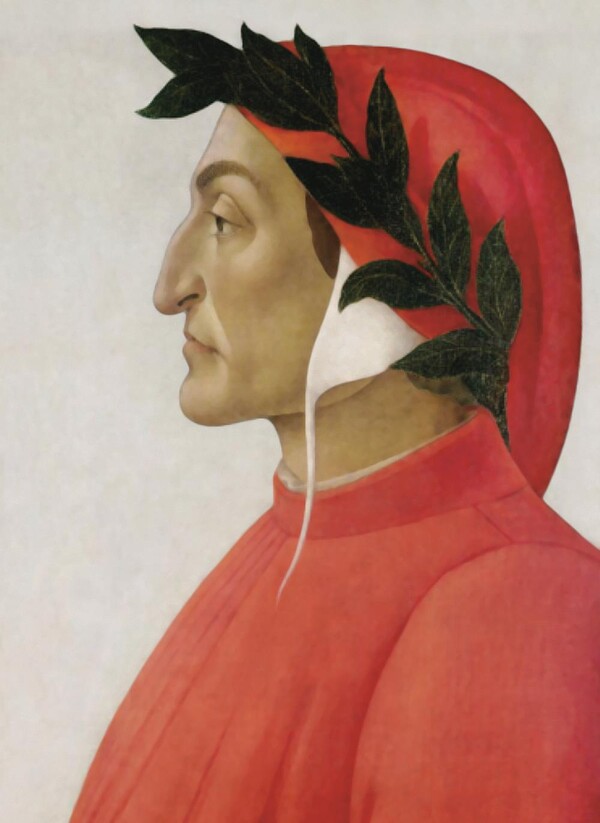

알리기에리 단테 Alighieri Dante

"지옥의 가장 뜨거운 자리는 도덕적 위기의 순간에 중립을 지킨 자들을 위해 예약되어 있다."

1265~1321, 이탈리아, 시인

이 말은 소설가 덴 브라운이 <인페르노> 첫 장에 단테가 한 말이라고 표기했을 정도로 의심 없이 쓰였다. ‘가치 판단을 내려야 할 때 어느 쪽에도 서지 않는 게 가장 비겁한 행동’이라는 비난의 의미를 담고 있으며, 정치적 무관심이나 침묵 혹은 기계적 중립의 폐해가 얼마나 큰지 지적할 때 종종 사용된다.

사람들이 단테의 명언이라고 확신하는 이유는 그가 쓴 <신곡>에 이 말이 나온다는 설명이 뒤따르기 때문이다. <신곡>을 완독한 사람이 많지 않기 때문에 의심 없이 그의 명언으로 알려진 것. 하지만 <신곡> 어디에서도 이런 구절은 찾아볼 수 없다. 비슷한 내용을 유추할 수 있는 대목이 있기는 하다.

“치욕도 명예도 없이 살아온 자들의 슬픈 영혼이 이렇게 비참한 꼴을 당하고 있다. 하느님께 반항도, 복종도 하지 않고 자신에게만 충실했던 사악한 천사의 무리도 있다. 하늘이 그들을 쫓아냈다. 깊은 지옥도 그들을 거부하나니…(하략)”

결국 이 대목이 사람들의 주관에 따라 해석되면서 단테의 명언으로 전해진 것이다. ‘가장 뜨거운 자리’나 ‘도덕적 위기’, ‘중립’ 등의 용어는 <신곡>에서 찾기 힘들다. 해석과 이해는 저마다의 상상력을 동원할 수 있지만, 명언으로 공식화하기에는 무리가 있다.

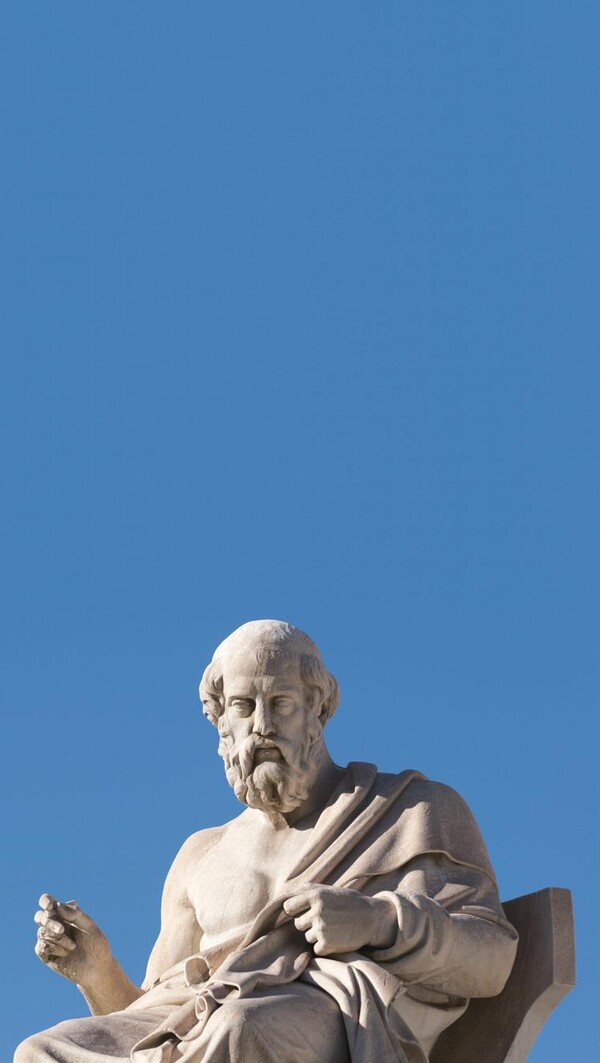

플라톤 Platon

"정치를 외면한 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당한다는 것이다."

기원전 428~347, 고대 그리스, 철학자

특히 요즘 같은 선거철에 많이 쓰인다. 정치를 혐오하거나 무관심한 사람들을 자각시키기 위해 자주 사용된다. 결론부터 말하면 플라톤이 한 말은 맞지만, 원래 의도한 뜻과는 상당히 다르게 해석된 것이다. 원문은 플라톤의 대화편 <국가>에 등장한다.

“훌륭한 사람은 돈이나 명예를 바라고 통치하지 않는다. 그들 스스로 통치하는 것을 거부할 때 그들이 받는 가장 큰 벌은 자기보다 못한 자들에 의해 통치당하는 것이다.”

여기에서 ‘그들’은 훌륭한 사람, 즉 리더다. 지도자가 될 사람이 직접 통치에 나서지 않으면 그 스스로 엉뚱한 사람에게 통치받게 되고, 이것이야말로 적격자에게는 가장 큰 모욕이라는 뜻이다. 실제로 플라톤은 민주주의를 인정하지 않았다. 스승 아리스토텔레스에게 독배를 내린 것이 아테네 시민이라고 여겼기에 다수의 의견에 따르는 민주정치를 경계했다. 그는 ‘정치는 다수의 민중이 하는 것이 아니라 똑똑한 엘리트가 하는 것’이라는 철인 통치를 주장한 인물이다. 그런 그가 민주주의를 위해 시민 참여를 강조했을 리 없다는 게 후대의 평가다.

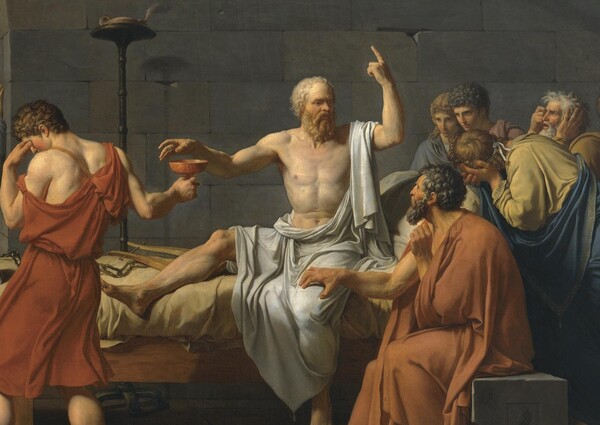

소크라테스 Socrates

"악법도 법이다."

기원전 470~399, 고대 그리스, 철학자

기원전 399년 소크라테스가 법정에서 사형을 선고받고 독배를 마시기 전에 한 말로 유명하다. 이 말은 ‘아무리 가혹한 법이라도 사회가 합의한 이상 지켜야 한다’는 의미로, 법 적용의 냉혹함을 인정해야 할 때 자주 쓰인다. 또 법전에 기록된 실정법을 유일한 법으로 인정하는 법실증주의를 대표하는 말이기도 하다.

하지만 이 말은 실정법을 절대적으로 맹신하는 일부 법학자들과 실권자들이 국민에게 무조건적인 복종을 강요하기 위해 와전되었다는 것이 학계의 주장이다. 실제로 소크라테스는 죽기 전에 이런 말을 한 적이 없으며, 소크라테스의 최후를 지켰던 파이돈의 기록에도 이 말은 등장하지 않는다. 파이돈은 소크라테스가 독배를 마시고 죽을 때 그 곁을 지킨 제자 가운데 한 명으로, 그는 훗날 이 사건을 자세히 기록해 후대에 남겼다. 우리나라에서는 국가인권위원회와 헌법재판소의 시정 조치 후 교과서에서 이 말이 빠졌다. 일부 학자들은 1930년대 일본의 법철학자 오다카 도모오라가 저서 <법철학>에서 일제 식민 통치를 정당화하기 위해 한 말이라고 주장하고 있다.