남자라면 최소 세 번은 읽어야 한다는 [이문열 삼국지]가 누적 판매 2000만 부를 달성했다. 최근에는 예능 [신삼국지]가 방영되며 [삼국지]가 다시 주목받고 있다.

수백 년 세월이 무색하게 [삼국지]의 인기는 식을 줄 모른다. 그러나 [삼국지]의 재미는 많은 사람이 알지만, 그 뿌리를 아는 이는 좀체 없다. 소설 [삼국지]가 거리의 이야기꾼 사이에서 시작됐다고 하면 믿을 수 있을까. 살아 있는 고전, [삼국지]의 기원을 따라가 본다.

동아시아에서 가장 많은 사람이 애독한 고전을 꼽자면, [삼국지]를 빼놓기 어렵다. [논어]나 [사기]처럼 학문적 권위가 높은 책도 중요하지만, [삼국지]는 시대와 계층을 초월해 독자들의 상상력을 자극해 왔다. 도원결의(桃園結義), 삼고초려(三顧草廬), 읍참마속(泣斬馬謖) 같은 고사성어는 [삼국지]가 얼마나 널리 읽히고 회자되었는지를 잘 보여준다. 오늘날에도 [삼국지]는 드라마, 게임, 영화 등 다양한 콘텐츠로 재탄생하며 끊임없이 소비된다. 너무 익숙해 진부할 수 있지만 오히려 그만큼 시대마다 새로운 의미로 다가오는 [삼국지], 그 시작에 대해 이야기한다.

[삼국지] ‘원본’ 탄생 비하인드

우리가 아는 [삼국지]의 원본은 진수(陳壽)의 역사서다. 소설 [삼국지]를 쓴 나관중(羅貫中)도 서문에서 “소설 [삼국지]는 진수가 편찬한 정사 [삼국지]를 원전으로 했다”라고 밝힌다. 진수는 촉한 사람으로 유비의 나라에서 태어나 자랐지만, 위나라가 촉을 멸망시킨 뒤 망국의 신민(臣民)이 되는 비극을 경험했다. 그러나 그것도 잠시, 위나라의 권신 사마의의 아들 사마소가 위나라를 멸망시키고 서진 왕조를 수립했다. 이로써 진수는 한 생에 세 왕조를 경험하는 관리가 되었다. 그리고 사마 씨의 서진이 끝내 천하를 재통일했으니, 진수는 실로 격동의 삼국시대에 산 셈이다.

진수는 위·오·촉의 자료를 모으고 정리하며, 말년에 자신이 살아온 혼돈의 시대를 기록한 역사서 [삼국지]를 편찬했다. 진수의 사후, 이 역사서는 서진 왕조 사인들의 높은 평가를 받으며 삼국시대 정사(正史)로 공인되었다.

삼국시대의 ‘정통’은 조조 일가

역사서에서는 어떤 왕조를 '정통'으로 여기는지가 핵심이다. 정통성은 단순히 누가 더 강했는지가 아니라 역사 서술자가 누구를 진정한 계승자로 인정하느냐의 문제다. 그렇다면 정사 [삼국지]는 어떻게 구성되었고, 어떤 왕조를 정통으로 인정했을까.

진수의 [삼국지]는 총 65권으로 구성되었는데, 삼국별로 분류하면 위나라를 다룬 〈위지(魏志)〉 30권, 오나라를 다룬 〈오지(吳志)〉 20권, 촉나라를 다룬 〈촉지(蜀志)〉 15권 분량이다. 구성의 분량으로 알 수 있듯, 진수는 위나라에 무게를 두고 [삼국지]를 구성했다. 심지어 진수가 촉한 사람이기에 어떤 나라보다 촉에 대한 정보가 풍부했을 것인데도 말이다.

결정적 근거는 따로 있다. 정사 [삼국지]의 편목 중 하나인 ‘본기(本紀)’는 황제나 제왕들의 역사를 기록한 저서다. 그리고 이 본기 편은 오로지 〈위지〉에만 편입되어 있다. 본기 편에는 위나라의 군주였던 조조, 조비, 조예, 조방 네 사람에 대한 역사가 각 한 권씩 네 권 분량으로 서술되었다.

즉, 촉나라의 유비·관우·장비·제갈량, 오나라의 손권·주유 등은 모두 일반 사람의 역사인 ‘열전(列傳)’ 편에 기록되었다는 이야기다. 이는 진수가 위나라를 정통으로, 그리고 조조 일가만을 진정한 황제의 반열로 인정했다는 의미다.

실제로 삼국시대 각 나라의 영토 면적, 인구수 등 자료를 종합하면 당시 위나라는 오나라와 촉나라에 비해 국력이 압도적으로 강했다. 하지만 지금 우리가 알고 있는 [삼국지]는 정반대다. 영웅은 늘 촉한의 유비이고, 조조는 악역으로 등장한다. 정사와 소설의 차이는 어떻게 생긴 걸까. 이는 정사 [삼국지]가 집필된 시대적 배경을 보면 알 수 있다.

정사 [삼국지]에 영웅담이 없는 이유

고대 동아시아 지식인의 이상은 ‘수신제가치국평천하(修身齊家治國平天下)’([대학])였다. 개인이 학문을 익혀 가문을 일으키고 나아가 국정에 참여해 천하를 평안하게 하는 것이다. 사적 영역과 공적 영역이 분리되지 않았고, 세상에 나아가 이름을 떨치는 것이 개인과 가문의 영예였다.

그러나 후한 말, 정치 상황이 급변했다. 환관과 외척이 국정을 농단하고 청류파 지식인들이 탄압받았다. 당고의 사건, 황건적의 난, 십상시의 난이 연이어 터졌다. 삼국시대의 혼란을 거쳐 5호16국 시대(304~439년)와 남북조 시대(420~589년)까지 이어진 대분열의 시기였다.

이렇듯 혼란한 정국에, 정치에 참여한다는 건 멸족의 위험을 감수한다는 의미였다. 조정에 관여했다가 개인은 물론 가문 전체가 풍비박산 나는 일이 허다했다. 지식인들은 점차 현실 정치에서 발을 빼고 은둔하며 관망하는 '은인자중(隱忍自重)’을 택했다.

진수가 [삼국지]를 편찬한 시기가 바로 이때다. 후한 말 난세를 구원한 영웅담을 기대할 수 없었던 이유다. 적극적인 현실 참여 자체가 무모한 행위로 여겨졌다. 그래서 소설에 등장하는 수많은 영웅은 정사에서는 거의 찾아볼 수 없고, 등장한다 해도 매우 간략하게 다뤄질 뿐이다.

관우가 대표적이다. 소설에서는 무용(武勇)과 충의(忠義)로 신격화됐지만 정사에는 그를 위한 개인 열전도 없다. '오호장군열전'에 965자로 기록됐을 뿐이다. 정사는 사실에 충실하지만 전장에서 스러진 영웅들의 군상을 복원하지 못한 한계를 드러낸다.

역사서 [삼국지]가 어떻게 소설로 다시 탄생했나

그렇다면 그저 역사서 중 하나인 [삼국지]가 어떻게 소설로 다시 탄생했을까. 진수가 편찬한 정사 [삼국지]가 거리의 이야기꾼들을 통해 구전되며 오늘날 우리가 아는 소설 [삼국지]가 되었다. 마치 우리나라 [홍길동전]이 구전으로 내려오며 소설로 완성된 것처럼 말이다.

동아시아 지식인들에게 소설은 가치 있는 장르가 아니었다. 유교 경전이나 역사서에 비해 소설은 거리에서 떠도는 잡담 같은 '작은 이야기'에 불과했다. 하지만 사람들은 딱딱하고 엄숙한 경전보다 소박하고 재미있는 이야기를 좋아했다.

시대가 흐르며 도교와 불교가 사람들의 감정과 욕망을 받아들이면서 이런 이야기가 널리 퍼졌다. 역사도 예외가 아니었다. 어려운 역사책 대신 흥미롭고 쉽게 풀어낸 역사 이야기가 거리에서 유행했다. [삼국지] 역시 이런 분위기 속에서 다시 탄생했다.

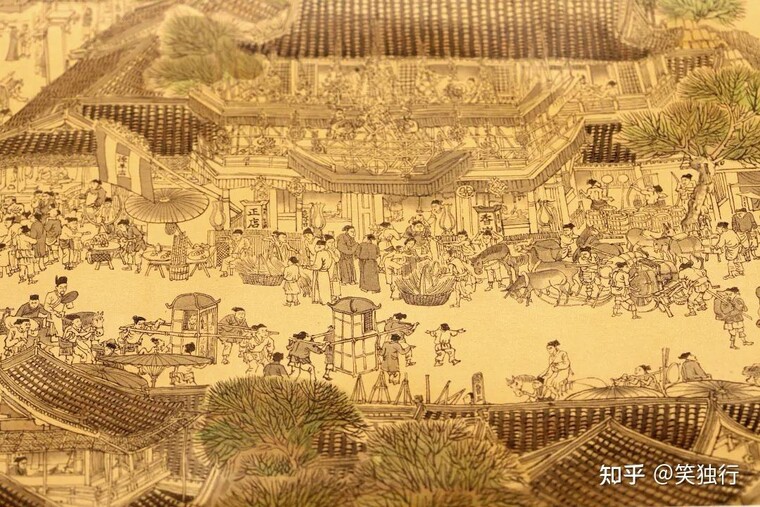

송나라에 이르러 도시가 번창하면서 새로운 문화가 등장했다. 이야기꾼들이 거리 무대에서 역사 이야기를 풀어놓았고, 사람들은 열광했다. 글을 몰라도 이야기를 들으며 역사를 즐길 수 있었다.

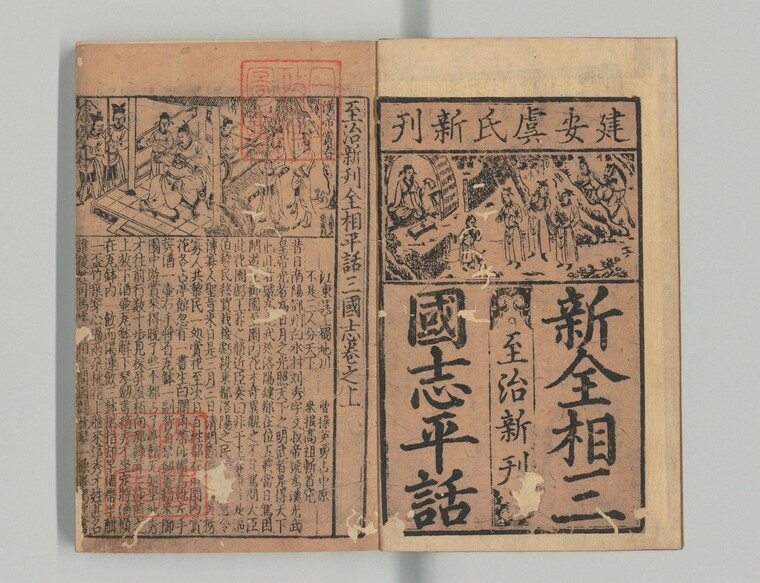

송나라 이야기꾼들은 드라마틱한 전개와 기이한 요소를 덧붙여 삼국시대를 생생한 드라마로 바꿔놓았다. 이 이야기는 대본으로 정리되어 인쇄되었고, 그림까지 더해졌다. 거리의 작은 이야기 [삼국지]는 사람들의 입에서 입으로 퍼져나갔다. 자유롭고 재미있는 [삼국지]는 정사보다 더 큰 인기를 얻었다. 대본 간행과 잡극 공연은 정사와 비교할 수 없는 파급 효과를 낳았다. 정사를 읽어보지 못한 서민들이 삼국시대 역사와 인물에 정통한 정도였다.

나관중, [삼국지]를 완성하다

잡극에 심취해 이야기를 암기할 정도로 매일 이야기꾼을 찾던 사대부가 있었다. 박학다식하고 역사에 조예가 깊었으며 문필에 뛰어났지만 과거에는 매번 낙방했다. 그는 [삼국지] 무대극 대본을 골격으로 각색하고 첨삭해 웅대한 장편소설로 완성했다. 나관중이 소설 [삼국지통속연의(三國志通俗演義)](이하 [삼국지연의])를 완성한 것이다.

진수가 정사 [삼국지]를 집필한 시기는 약 3세기 후반(247~297년), 나관중이 [삼국지연의]를 집필한 시기는 14세기 후반(약 1330~1400년)이다. 두 작품의 집필 시기가 1,100년 정도 차이 난다. [삼국지]는 1100여 년 만에 사인들이 평가절하하던 소설로 다시 탄생해 동아시아 역사상 가장 사랑받는 고전이 됐다.

정사 [삼국지] vs. 소설 [삼국지]

[삼국지]는 정사와 달리 한나라 황실 유족인 유비와 촉한에 정통성을 부여했다. 나관중이 전형적인 한족 사대부였기 때문에 그의 성리학적 역사관이 반영된 결과다.

혹자는 소설 [삼국지]가 정사를 왜곡했다고, 소설 속 역사적 오류를 적시하고 반증할지 모른다. 그러나 필자는 소설 [삼국지]가 정사 [삼국지]보다 위대한 고전이라 말하고 싶다. 기존 역사서가 문명의 결과물인 것은 사실이지만, 전근대 시대에 지극히 제한된 사인만을 담은 문헌이다. 중세의 정치적 혼란과 도교적 은일처사(隱逸處士)를 숭상하고 불교가 풍미하던 시대에 삼국시대 영웅담은 오히려 부질없고 경계해야 할 주제였다. 정사 [삼국지]가 장서실에서 먼지만 쌓인 채 보관된 이유다.

사장될 뻔한 삼국시대 역사에 생명력을 불어넣은 것은 송대 이후 거리의 이야기꾼과 도시 서민들이었다. 그들은 삼국시대 역사와 인물들을 재발굴하며 생동감 있는 캐릭터를 만들고, 선악 구도를 설정했으며, 극적 장치를 추가해 흥미로운 이야기로 재탄생시켰다. 그리고 이 이야기의 파편들이 나관중이라는 탁월한 이야기꾼에 의해 웅대한 소설로 완성됐다. 특정 집단의 의도적 편집이 아닌 자연 발생적이고 능동적인 창작 과정이었다는 점에서 그 가치를 높이 평가하겠다. 결국 이 자유로운 창작의 힘이 소설 [삼국지]를 대중의 '문화사'로 자리 잡게 한 것이다.