그리스어로 생명을 뜻하는 ‘bios’와 모방을 뜻하는 ‘mimesis’를 합쳐서 만든 단어다. 자연계에서 생태 특성을 본떠 만든 과학기술로 신물질 개발, 구조 설계, 기계 디자인, 시스템 구축 등 다양한 방면에 활용된다.

흰개미 집에서 찾은 천연 에어컨 원리

이스트 게이트 쇼핑센터

1996년 아프리카 짐바브웨의 수도 하라레에 지은 이스트 게이트 쇼핑센터는 에어컨이 없는데도 1년 내내 서늘한 실내 온도를 유지한다. 흰개미가 집 짓는 원리를 기술에 응용한 덕분이다. 흰개미 집은 위로 갈수록 좁아지는 탑 형태로 표면에 수많은 구멍이 나 있는데, 이 구멍을 여닫을 때 일어나는 대류현상을 활용해 실내 온도를 조절한다.

전기가 부족한 아프리카에 에어컨 없이도 시원한 쇼핑센터를 지어달라는 의뢰를 받은 건축가 믹 피어스는 우연히 한 생물학자에게서 뜨거운 사막에 집을 짓고 사는 흰개미 이야기를 듣고는 이 원리를 이스트 게이트 쇼핑센터에 적용했다. 건물 안에는 63개의 통풍구가 설치되어 있으며, 맨 아래층 바닥에도 수많은 구멍을 내 지하의 차가운 공기가 쇼핑센터 내부로 들어오도록 설계해 한여름에도 에어컨 없이 평균 24℃의 실내 온도를 유지한다. 믹 피어스는 동일한 방식으로 호주 멜버른의 시의회청사도 설계했다.

가장 유명한 생체모방기술

벨크로

흔히 ‘찍찍이’라 부르는 섬유 부착포다. 도꼬마리, 엉겅퀴, 도깨비풀 등의 씨앗은 바늘 모양 고리를 이용해 동물에 달라붙어 씨를 퍼뜨린다. 이를 응용해 만든 것이 바로 탈착 가능한 벨크로테이프. 생체모방기술의 대표적 사례로 빠지지 않고 거론된다.

개발자는 스위스 출신 전기 기술자 게오르그 드 메스트랄로 1940년대 초 개를 데리고 산책하던 중 개의 털에 가시 모양의 식물 씨앗이 빽빽하게 들러붙은 것을 보고 아이디어를 떠올렸다. 나일론 천에 무수히 많은 갈고리(hook)를 만들고, 다른 천에는 고리(loop)를 만들어 벨크로를 개발한 것.

첨단 우주복에 쓰인 천 쪼가리

개발 초기 사람들은 벨크로 사용을 꺼렸다. 쓰다 남은 천 쪼가리라는 인식이 강했기 때문. 나사에서 우주복에 지퍼 대신 벨크로를 사용했을 때는 ‘우주 기술에 쓰는 첨단 제품’이라며 거부감을 드러냈다.

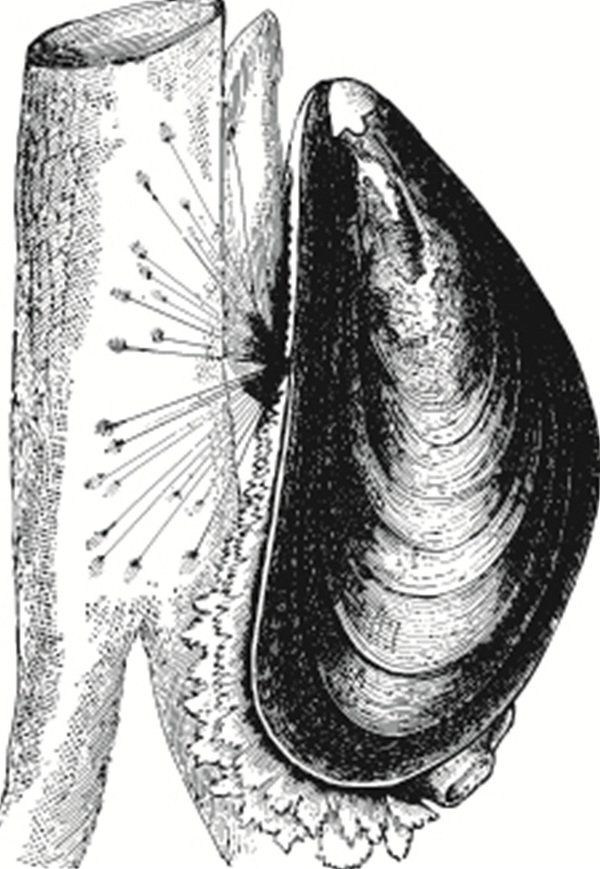

홍합 단백질이 만든 의료 기술

의료용 접착제

신의 솜씨로 수술 부위를 봉합하는 외과 의사의 모습은 의학 드라마의 극적 요소로 자주 등장한다. 그런데 앞으로 이런 장면은 자료 화면으로나 볼 수 있을지 모르겠다. 간단하게 접착제를 발라 흉터 없이 순식간에 봉합하는 기술이 개발되었기 때문. 물론 상용화되기까지는 시간이 좀 걸리겠지만, 홍합에서 추출한 단백질을 변형해 인체에 무해한 의료용 접착제를 만드는 연구가 세계적으로 이뤄지고 있다.

홍합은 껍질 표면의 ‘족사’라는 수염 같은 단백질 실을 이용해 바위에 들러붙는다. 2mm 정도로 가는 실 한 가닥이 무려 12.5kg의 무게를 지탱할 수 있어 거센 조류에도 파도에 휩쓸리지 않는 것. 다만 족사 단백질 1g을 얻으려면 홍합 1만 마리가 필요하다는 것이 상용화의 걸림돌이 되고 있다. 이에 세계 각국의 대학 연구소에서 합성 족사 단백질 개발을 위한 연구를 진행 중이며, 국내에서도 해수부 주관으로 다양한 연구가 진행되고 있다.

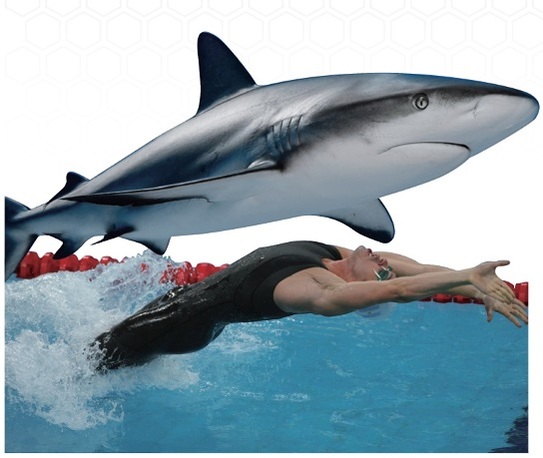

상어 비늘의 놀라운 기능

전신 수영복

전신 수영복의 아이디어를 상어의 피부에서 얻었다고? 매끈해 보이는 상어의 피부는 실제 눈에 보이지 않는 미세한 돌기로 가득하다. 이 돌기들이 상어의 체표와 주위에 흐르는 물줄기 사이의 마찰을 최소화하는 덕분에 상어는 폭발적 스피드로 바닷속을 누빌 수 있다.

2008년 베이징 올림픽 수영 400m 자유형 경기에서 1위를 차지한 박태환 선수가 착용한 전신 수영복이 화제였다. 맨몸이 유리할 것이라는 상식과 달리 전신 수영복을 착용한 선수들은 기존 기록을 모조리 갈아치웠다. 급기야 세계수영연맹은 2010년부터 전신 수영복 착용을 금지했다. 선수의 기량이 아닌 첨단 소재에 의지해 기록을 높이는 것이 스포츠 정신에 위배된다는 이유였다. 그만큼 전신 수영복의 뛰어난 성능이 입증된 것이다.

남성용 소변기에 적용한 뱀의 감각

적외선 탐지기

방울뱀의 콧구멍 안에는 열을 감지하는 ‘피트 기관’이 있다. 피트 기관 속 ‘골레이세포’는 적외선을 흡수하면 팽창해 전기신호를 발생시키는데, 방울뱀은 이를 이용해 0.03초 이내에 주위에 동물이 있는지 없는지 알아차릴 수 있다. 방울뱀만큼은 아니지만 다른 뱀들도 비슷한 적외선 감지 세포를 갖고 있다.

방울뱀의 감각기관을 활용한 기술이 적외선 센서다. 대표적 사례가 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 남성용 소변기의 자동 배수 장치. 용무를 마친 뒤 변기에서 멀어지면 소변기의 센서가 인체가 발산하는 적외선 변화를 감지해 자동으로 물을 내리는 방식이다. 각종 보안 기기에 사용되는 적외선 탐지기도 이 기술을 활용한 것이며, 요즘은 적외선이 파장에 따라 피부에 침투하는 깊이가 다르다는 점을 이용해 피부 상태를 측정하는 의료 기기도 나오고 있다.

연꽃잎이 뽀송한 이유

발수 코팅

여름 장마가 열대지방의 스콜처럼 변하면서 우리 생활이 바뀌고 있다. 그중 하나가 바로 자동차 유리에 사용하는 발수 코팅 제품. 유리 표면에 물이 맺히지 않고 곧바로 굴러 떨어지게 만드는 약품 덕분에 요즘은 어지간히 큰 비가 아니면 와이퍼를 작동하지 않고 운행하는 자동차를 쉽게 볼 수 있다. 이는 ‘연꽃잎 효과(Lotus Leaf Effect)’를 활용한 기술이다.

연꽃잎 표면은 현미경으로만 볼 수 있을 정도로 미세한 돌기로 덮여 있다. 이 때문에 물방울이 잎 표면과 닿는 면적이 적어 맺히지 않고 그대로 굴러 떨어지는 것. 이를 극소수성(super-hydrophohicty)이라고 하는데, 이를 이용한 발수 코팅은 자동차 앞유리뿐 아니라 선박과 항공기를 칠하는 페인트에도 활용돼 연비를 개선하기도 한다.

뱀독이 사람을 살렸다고?

마취 확산제

수술대 위에 누운 환자는 마취제를 맞는 순간 정신을 잃는다. 당연한 현상이라고 생각하지만, 만약 수술실에서 마취가 되길 기다리느라 한두 시간씩 허비하는 일이 벌어진다면? 상상하고 싶지도 않은 이 문제를 해결해준 것이 바로 뱀독이다.

우리 피부 속 진피층에는 ‘히알루론산’이라는 끈끈한 물질이 있다. 화장품 광고에서 보습 효과를 강조할 때마다 등장하는 바로 그 성분이다. 히알루론산은 사실 인체 전반에 광범위하게 퍼져 있으며, 외부 물질의 체내 확산을 방지하는 역할을 한다. 그런데 뱀독에는 이 히알루론산을 분해하는 물질이 들어 있다. 그래서 뱀에 물리면 우리 몸의 보호막이 제대로 작동하지 못하고 순식간에 독이 퍼지는 것. 이 뱀독의 원리를 응용한 것이 바로 마취 확산제다.