천식 환자가 꿈꾸던 ‘작은 카메라’

라이카 카메라는 독일의 광학 회사 에른스트 라이츠에서 근무하던 기술자 오스카 바르낙의 손에서 탄생했다. 그는 어린 시절부터 사진에 관심이 많았지만 당시 카메라는 지나치게 크고 무거웠다. 야외 촬영을 하려면 거대한 삼각대와 암막을 들고 나가야 할 정도로 보통 일이 아니었다. 지병인 천식 때문에 큰 카메라를 다룰 수 없었던 바르낙은 주머니 속에 넣어 다닐 수 있는 작은 카메라를 꿈꿨고, 1914년 당시 영화용으로 사용하던 35mm 필름을 개조해 결국 자신이 꿈꾸던 카메라를 완성했다. 바르낙은 이 카메라에 ‘우르-라이카(Ur-Leica)’라는 이름을 붙였다(‘ur’는 최초, 기원을 뜻하는 접두사).

우르-라이카의 탄생은 사진의 영역을 비약적으로 넓혔다. 카메라를 야외로 갖고 나갈 수 있게 된 사진가들은 스튜디오에 정좌한 인물 대신 전 세계로 촬영 대상을 확장했다. 소문으로만 듣던 전쟁의 참상을 사진을 통해 눈앞에서 목격하면서 사진은 저널리즘의 새로운 이정표가 됐다. 바르낙이 만든 라이카에 들어간 필름 사이즈(24×36mm)는 이후 소형 카메라의 기준이 됐다. 디지털카메라 시대인 지금도 같은 사이즈의 CCD(디지털카메라의 필름에 해당)를 ‘풀 프레임’이라고 부른다.

불편함의 미덕

라이카의 대표 모델인 M 시리즈는 일반인에게는 생소한 RF(Range Finder) 카메라다. 렌즈를 통해 보이는 상이 그대로 찍히는 SLR(Single Lens Re, 일안 반사식) 카메라와 달리 실제로 보는 상과 사진에 찍히는 상에 미묘한 각도 차이가 발생한다. 렌즈와 연결된 뷰파인더가 아닌 카메라 보디 옆에 달린 작은 창을 통해 사물을 보기 때문. 그럼에도 라이카가 RF 방식을 고수하는 이유는 소형화와 화질 개선에 유리할뿐더러 익숙해지면 SLR 카메라보다 훨씬 빠른 조작이 가능하기 때문이다. 즉 라이카는 아무나 쓸 수 있는 카메라가 아니라 ‘사진을 아는 사람’을 위한 카메라를 만들고 있는 것이다. 콘탁스 등 한 시대를 풍미한 과거의 RF 카메라가 생산을 중단하거나 DSLR로 전향한 이후에도 라이카는 여전히 RF의 미덕을 고수하고 있다.

사진은 기술적 측면을 제외하면

당초부터 변하지 않았다.

그리고 기술적 측면은

내게 그다지 중요하지 않다.

Photography has not changed

since its origin except in its technical aspects,

which for me are not important.

- 앙리 카르티에 브레송(Henri Cartier-Bresson, 1908~2004, 프랑스)

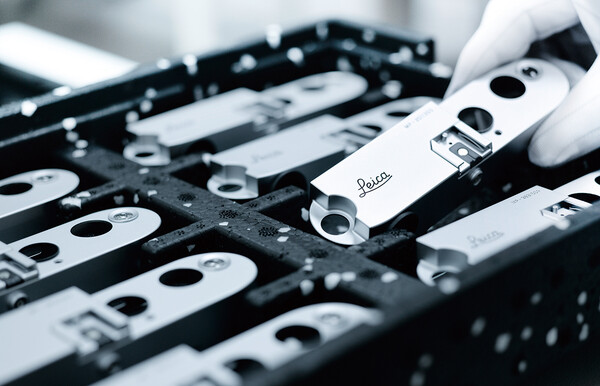

장인의 손으로 만든 예술품

라이카는 비싸다. 보디 하나, 렌즈 하나에 1000만원이 훌쩍 넘기도 한다. 초창기 ‘라이카는 집 한 채 값’이라는 말은 농담이 아니었다. 1930년대 일본에서 라이카 카메라는 820~1200엔 정도였다. 당시 일본의 작은 집 한 채 값이 500엔, 도쿄의 집은 1000엔 정도였으니, 실제로 라이카는 집 한 채 값이었다. 물론 지금은 많이 저렴(?)해져서 사진 동호인이라면 하나쯤 소유하기를 꿈꾸는 대중적인 브랜드가 됐다.

라이카의 가격은 언제나 논란의 중심에 있다. 과연 가격만큼 값어치를 할까? 기능적 관점에서 성능을 따지자면 훨씬 저렴한 최신식 카메라에 미치지 못하는 것이 사실이다. 라이카 렌즈의 날카로운 묘사력과 발색은 독특하지만, 렌즈의 성능을 나타내는 MTF 차트 수치만 보면 더 저렴한 가격에 비슷하거나 더 나은 성능의 렌즈도 존재한다.

라이카 유저들은 이 지점에서 되묻는다. “값어치의 기준이 뭔가?” 라이카는 독일인의 장인정신을 대표한다. 카메라 한 대를 완성하기까지 100가지가 넘는 공정을 거치는데, 일부 과정을 빼고는 모두 수작업으로 이뤄지며, 검수 과정만 60가지가 넘는다. 렌즈 역시 연마하고 일련 번호를 새기고, 조립하는 과정 모두 장인이 수작업으로 마무리한다. 이렇게 까다로운 과정을 거쳐 출고된 렌즈는 그 자체로 예술품이다. 그리고 그런 렌즈를 조작하는 감각 경험은 비싼 가격을 흔쾌히 감당할 중요한 이유가 된다.

선호하는 카메라는 없다.

필요에 따라 라이카와 캐논을 주로 쓴다.

하지만 항상 들고 다니는 카메라는 라이카다.

I don't really have a favorite camera.

I use a Leica and Canon a lot. It depends,

especially professionally,

on the requirements.

But my carry-around camera is a Leica.

- 엘리오트 어윗(Elliott Erwitt, 1928년생, 미국)

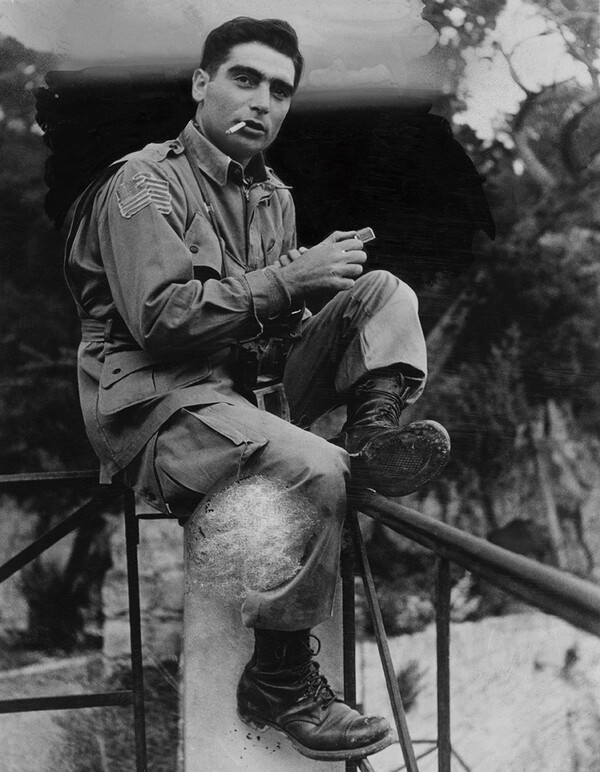

시대를 기록한 시선

라이카로 찍은 사진을 논할 때 빼놓을 수 없는 이름이 바로 ‘매그넘 포토스’다. 앙리 카르티에 브레송(Henri Cartier-Bresson), 로버트 카파(Robert Capa), 데이비드 시무어(David Seymour), 조지 로저(George Rodger) 등의 사진가가 1947년에 설립한 보도사진 작가 그룹인 매그넘 포토스는 명실상부한 20세기 포토 저널리즘의 상징이다. ‘세상을 있는 그대로 기록한다’는 기치 아래 모인 이들은 전 세계 전장과 삶의 현장을 누비며 동시대 세계인의 삶을 기록했다. 그리고 그들이 손에는 라이카가 들려 있었다.

매그넘 포토스의 설립 목적은 사진작가들의 자율성 보장이었다. 언론사의 논조에 휘둘리지 않고 작가의 시선으로 찍은 사진을 언론사에 판매했다. 이 때문에 작가의 개성이 잘 드러난 독창적인 사진과 시대정신을 기록한 걸작들이 탄생할 수 있었다. 브레송의 ‘결정적 순간’, 카파의 ‘노르망디 상륙작전’과 ‘쓰러지는 병사’ 등은 사진에 관심 없는 사람이라도 한 번쯤은 봤을 정도로 유명하다. 이들이 찍은 흑백사진의 풍부한 명암과 깊이, 사진 속에서 생생하게 살아나는 이야기 등은 사람들이 ‘라이카’라는 브랜드를 동경하게 된 가장 큰 이유다.

다큐멘터리 작가들이 라이카를 선호한 이유는 휴대성과 신뢰성이 높았기 때문이다. 황동으로 만든 본체는 작지만 견고했고, 100% 기계식이어서 극한 상황에서도 오작동이 적었다. 자동초점 기능은 없지만 손에 익으면 오히려 자동카메라보다 훨씬 빨리 촬영이 가능한 조작 방식도 결정적 순간을 포착하기에 안성맞춤이었다. 여기에 라이카 렌즈의 뛰어난 광학적 성능도 작가들이 라이카를 사랑하는 이유였다.

“당신의 사진이 만족스럽지 않은 건

충분히 다가가지 않았기 때문이다.”

If your pictures aren't good enough,

you're not close enough.

- 로버트 카파(Robert Capa, 1913~1953, 헝가리·미국)

전설의 시작, M 시리즈

1936년 바르낙이 사망한 후 라이카 카메라는 대대적 변신을 시도한다. 빙빙 돌려 끼우던 스크루 방식의 렌즈 마운트를 버리고 가볍게 탈착할 수 있는 ‘M’ 마운트를 채택하고, 자동으로 뷰파인더 배율이 바뀌도록 설계해 편의성을 크게 높였다. 이렇게 완성한 모델이 바로 M3. 1954년 세계 최대 사진 전시회 <포토키나>에서 처음 소개된 M3는 앙리 카르티에 브레송, 로버트 카파 등 수많은 다큐멘터리 사진가들의 대작을 만드는 도구로 사용되며 지금의 라이카 명성을 일궈냈다. M 시리즈는 현재까지 모델 넘버만 바꿔가며 라이카를 대표하는 모델로서 자리를 지키고 있다.

M3 11954

앙리 카르티에 브레송, 로버트 카파 등 작가들의 카메라로 유명한 라이카의 대표작. RF 방식의 약점인 시차(視差)가 매우 적어 인기를 끌었다. 클래식하고 아름다운 외관과 내구성 때문에 취미 사진가 중에는 지금도 찾는 사람이 많은 인기 모델이다.

M4 11967

필름 교환 시 자동으로 필름 카운터를 재설정하는 등 편의 장치가 추가됐다. 후속기인 M5의 인기가 좋지 않아 재생산되기도 한 특이한 모델. 1977년에는 개량판인 ‘M4-2’가 출시됐다.

M5 11971

기존 모델들보다 크고 무거워졌고, 디자인도 많이 바뀌었다. 그 때문인지 이질감을 느낀 사용자들에게 외면당한 비운의 모델. 렌즈를 통해 들어온 빛으로 노출을 측정하는 TTL 노출계를 장착했다.

M6 11984

악평을 받았던 M5의 디자인을 버리고 다시 M4 시절의 디자인을 채택했다. 마그네슘 합금 보디를 사용해 획기적으로 가벼워진 무게도 특징. 신형 모델임에도 M4 시리즈의 디자인을 고수했다. 1998년에는 플래시 기능이 개선된 ‘M6 TTL’ 모델을 출시했다.

M7 12002

M 시리즈 최초로 전자셔터를 장착하고, 조리개 우선 자동 노출 기능을 탑재했다. 셔터 버튼은 2단계로 작동하며, 가볍게 누른 1단계에서 노출을 고정하고, 끝까지 누르면 사진이 찍히는 구조다.

M8 12006

M 시리즈 최초의 디지털카메라다. 코닥에서 만든 1030만 화소 센서를 사용했다. 가끔 검은색 물체가 보라색으로 찍히는 문제가 있었지만 코닥 센서 특유의 투명한 색감 때문에 마니아층이 생겼다.

M9 12009

이미지 센서로 1850만 화소 35mm 풀프레임 센서를 채택했다. 이로써 라이카 렌즈의 본래 화각을 제대로 사용할 수 있게 됐다. 내구성을 높인 ‘M9-P’, 흑백 전용 카메라인 ‘M-M’의 파생 모델이 있다.

Leica M 12012

디지털카메라 시대에 라이카 역사를 새로 시작한다는 뜻으로 모델명을 ‘M’으로 리셋했다. TYP 240으로도 부르며, 구분의 편의를 위해 ‘New M’으로도 불렀다. 업그레이드 버전인 M-P(TYP 240), 흑백 전용 M-M(TYP 246), 라이브뷰 기능을 뺀 M(TYP 262), 후면 LCD를 제거한 M-D(TYP 262) 등의 파생 모델이 있다.

M10 12017

동영상 기능을 빼고 와이파이 기능을 넣었다. 전원을 켜지 않고 ISO를 조절할 수 있으며, 조작 버튼을 최소화해 필름 카메라를 조작하는 듯한 느낌을 충실히 구현했다. TYP 240과 마찬가지로 M10-P(TYP 3656), M10-D(TYP 3656), M10-M 등 파생 모델과 4000만 화소대의 고화소 버전인 M10-R(TYP 6376)이 있다.

M11 12022

이미지 센서로 최대 6000만 화소로 촬영 가능한 신형 BSI CMOS 센서를 탑재했다. 범용 C타입 USB 포트를 채택하고 SL2, Q2 같은 사용자 인터페이스를 통해 역대 라이카 모델 중 가장 사용자 친화적인 보디로 선보였다.

M6 12022

라이카 필름 카메라 보디의 기념비적 모델인 M6를 복각해 재출시했다. 전통에 대한 라이카의 집념과 사용자들의 향수를 자극한 이벤트. 기본적으로 오리지널을 충실하게 재현하는 데 집중했지만, 뷰파인더와 광학 계통에 최신 기술을 적용해 보다 사용자 친화적이다.